【特集】画像で見る「カラモジャ・自立支援プロジェクト」

援助を”受け取る手”から、自ら食糧を”生み出す手”へ

飢餓の苦しみ・援助依存からの脱却―― 3年の軌跡

背景: アフリカ、ウガンダのカラモジャ地方――長年、飢餓問題に苦しむ土地

.jpeg)

- 位置:ウガンダ北東部

- 特徴:半乾燥地域であり、水不足が深刻

- 隣接国:北に南スーダン、東にケニア

- 主な課題:深刻な食料不足、ウクライナ危機の影響、干ばつ

(Google検索結果表示より)

「自立と自治」こそが、私たちの目指す支援

◆「私たちには何もできない」援助に依存し、絶望していた人々

調査によると、

・2022年、1600人以上が飢餓のため死亡

・援助の食糧が尽きたら、雑草しか食べるものがない

・食糧援助が届かない村では、飢えに耐えかねて毒性のイモを食べて20名以上が死亡

カラモジャは長年自給自足が難しい土地とされ、国際援助機関からの援助に頼り切っていました。意欲のある若者が働く場所も手段もなく、生きるために窃盗団に入ることもあり、出口がない苦しみの中にいる状況でした。

◆「水さえあれば、食べ物は作れる。自立は、可能だ」

そう考えたテラ・ルネッサンスはこの地での自立支援を決意。

誰もがあきらめていた「自給自足」をこの地で叶えることで、真の平和に向かって歩み始めることができるはず――

そうして始まった『カラモジャ・自立支援プロジェクト』を、駐在員からリアルタイムで届いていた報告画像とコメントの抜粋で振り返ります。

私たちが目指した支援の記録を、時系列でなぞってご覧ください。

2022年 プロジェクト始動

〇2022年 5月21日 ニーズ調査

.jpg)

.jpg)

ウガンダ北東部カラモジャという地域で5日間、ニーズ調査をしました。ウガンダの中でも最も食料不足、飢えが深刻な地域でもあり、グルやパギリニア難民居住区と比較しても、状況が厳しいという印象です。

(駐在員報告)

2022年秋 深刻な飢餓 餓死、飢えによる関連死

〇2022年9月1日 飢餓の広がり 地域職員への聞き取り

<質問>去年の2月から7月 Kotido県で626人が飢餓で亡くなったと記事を見たが、準郡ではどうか。

→死を報告することへの文化的脅威*から、人が亡くなっても報告しない時があるので、実態はわからない。 *他の人の死を誰かに報告することは、自分にも死をもたらすといった考え方がある。

(駐在員報告)

〇2022年9月24日 雑草を食べて飢えをしのいでいる

.jpeg)

カラモジャ地域での事業のための調査に行ってきました。

現在、ウクライナ危機の影響で、食糧価格が高騰し、その他の日用品なども燃料代高騰により、軒並み物価が上昇しています。

加えて、カラモジャ地域(ウガンダ北東部)では旱魃の影響もあり、現在、餓死者が出るほどの状態に陥っています。カラモジャ地域では、過去6ヶ月で、推定1000名くらい(実際にはもっと多い可能性がある)が飢餓により死亡していると言われています。中でも、事業対象地域のコティド県では、今年2月からの5ヶ月間で、626人が飢餓により命を落としています(Kotido District July 2022)。その多くは高齢者や乳幼児の子どもたちです。

今回の調査では脆弱層3世帯を訪問してきましたが、雑草を食べて飢えを凌いでいるという状況でした。

また、この地域ではマラリアや腸チフスだけでなく、結核が流行しており、栄養状態が悪化すれば、間違いなく、こうした病気や感染症により命を失う人々がさらに増加します。地元には、海外の援助により(比較的、立派な)公立病院もあり視察に行ってきましたが、内情は酷く、医師3名が1日1,200人の患者に対応しなければいけない状況とのことで、ほぼ、医療崩壊しているような状況が伺えました。

また同地域は、天水に依存した農業を行っているが、乾燥地帯であり絶対的降水量が少ないという気候上の制約から、安定的な水の供給が必要な野菜の生産・販売はほとんどできていない。

域内での野菜栽培技術の普及は不可欠であり、その販売によって生産者の生計向上にもつながる。

(駐在員報告)

〇2022年10月19日~20日 163世帯に緊急の食糧支援を実施 壮絶な現実、自立支援へ覚悟をあらたに

今日は村の奥まで足を運んで、援助団体も入ってきていない、本当の本当に取り残された方々のところに、直接支援を届けました。 ただでさえその日を生きるのが必死な中で、飢餓・窃盗団の襲撃などで家族を失って身寄りのない方々も多く、聞けば聞くほど壮絶な現実が溢れていました。

ただ、村の中で、今は収入源もなく脆弱層にカテゴライズされてしまうけれど、本当にしっかりした若者たちにも会えました。希望を感じています。自立支援も絶対できます。

(駐在員報告)

〇2022年 11月26日 事務所開設準備

2時間に及ぶ契約交渉の末、カラモジャ事務所、決定。(出張・訪問時に泊まる部屋、あります)

(駐在員報告)

2023年 自給自足・自立を目指して 本格的な活動開始

〇2023年 2月15日 事務所が形になってきた

新規採用したスタッフたち。少しずつ形になっている。

(駐在員報告)

〇2023年3月22日 水さえあれば ―― 貯水池を掘る

.png)

.png)

.png)

カラモジャ灌漑事業、本当のスタート。ついに貯水池の掘削工事開始 (!) この2ヶ月何一つうまく進まず厳しい日々だった。紆余曲折ドラマがあり、ようやく建設を始められた。

(駐在員報告)

〇2023年5月3日 乾いた荒野に出現した、巨大貯水池

.png)

今日灌漑工事を観に行ったら、容積30,000㎥の巨大貯水池が週末の雨で満タンになっていました。これが一日の雨で埋まるのですから、水不足と言われるカラモジャですが、灌漑農業のポテンシャル、すごいと思います。さて、いい事業報告できるように頑張ります!!

(駐在員報告)

〇2023年5月27日 「自分たちで自分たちの食べるものを作る」住民の決意

▼ プロジェクト開始前の土地

.png)

▼ 報告時の状況

.jpg)

農業研修が進んでいます。 受益者のグループが協力して、牛耕も用いて農地準備をしています。来週からいよいよ穀物の作付けです。 受益者自身が少額のお金を自発的に出し合って牛耕を借りてきたり、地酒(農地でのエネルギー補給)を持ち寄って作業を進めています。 彼らが、「自分たちで自分たちの食べるものを作っていく」という意志を持って、私たちに語りかけているように感じます。荒地が農地に変わり、そこに果実が実る日はそう遠くないでしょう。

(駐在員報告)

〇2023年7月22日 自立を持続させるため 農業組合センターの建設が完成

事業期間中は、この施設を使って農業研修を実施していきます。 また事業中・後は、地域住民が自給用穀物の種子を安全に管理したり、事業で組織化する協同組合のオフィスとして活用されます。 とりあえず、一つ大きな建設が落ち着いてよかったです。

(駐在員報告)

〇2023年7月22日 トウモロコシ、豆など 主要穀物を作りながらの農業研修

灌漑システムの設置工事を行なっている間、天水を生かして主要穀物の生産を行い農業研修を進めています。トウモロコシ、ゴマ、豆などの穀物。害虫の問題などありながらもなんとか成長中で、9月半には収穫できる想定です。(最後の写真は、灌漑で使う貯水タンク用タワー。もうすこしでタンクも完成です。)

(駐在員報告)

〇2023年8月10日 現地採用したスタッフたちと 希望の笑顔

.png)

チームカラモジャ、ロゴ入りオーバーオールを手に入れてとっても嬉しそうです

(駐在員報告)

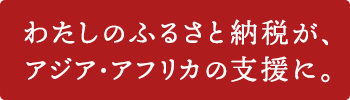

〇2023年8月11日 畝づくりにはげむ

野菜栽培のための畝づくりの様子です。 ひたすら地面を掘って、畝用に土を盛り上げて、、、という作業で、数時間続けただけで手のひらにまめができ、若干の筋肉痛を感じ始め改め、便利すぎる生活に慣れていた代償を改めて感じています。

(駐在員報告)

〇2023年8月11日 自立と自治の大切さ

VSLA(村落貯蓄組合)という、貸付等ができる簡単な貯蓄システムの様子です。皆さん順調に貯蓄をしていっています!今はまだ現地スタッフがファシリテートしたり、記録を取っていますが、これもゆくゆくは受益者の皆さん自身で役割を担うことになっています。

和気あいあいと受益者の皆さんと作業をしているわけですが、かなりの頻度で「お金ちょうだい!」、「食べ物ちょうだい!」と言われることがあります。 これまでは、どう返したら良いのか毎回悩んでいたのですが、最近はもう少しラフに「今まさに食べ物作ってるじゃ~ん」と返せるようになりました。

「NGOやムズング(外国人)にはとにかく何でもリクエストする」という、一方的な援助を受け続けてきたカラモジャ,ないしウガンダの、ある種習慣になっているんだろうなぁと、自立と自治の大切さを改めて感じる昨今です。

(駐在員報告)

〇2023年9月8日 いよいよ野菜の種を植える

各農業グループの畝立ても完成が見えてきて、いよいよ野菜の作付けがスタートしました! 6月に植えた穀物は自給用ですが、今回植えた野菜は収穫後、コミュニティで販売し支援の受け手の生計向上に活用します。また、穀物の方は天水を使い育てていましたが、今回の野菜では灌漑の水を活用していきます!

(駐在員報告)

最近フィールドにやってきたうちの警備わんこです。かわいすぎて心臓溶けるかと思いました。

(駐在員報告)

〇2023年9月13日 種子の管理を学ぶ――食料生産を何世代も続かせるために

.png)

.png)

共同農場(灌漑設備)で受益者が自給用穀物を生産し、その種を適切に管理・保存することで、地域住民が種子にアクセスし何世代も食料生産が続くようにする構想です。

(駐在員報告)

〇2023年9月13日 ”援助依存” から脱却し、自立するためのマインドトレーニングを行う

.png)

「Mindset Change Training(マインドセット・チェンジ・トレーニング)」です。

これまで援助漬けにされてきたカラモジャで、この事業のような自立支援は、ほとんど前例がありません。

研修に来ないなら一軒一軒回って話をする、食料をくれと言われたらそれができるためのスキルならいくらでも渡すからと突き返す。そんなこんなで続けていると、受益者の中にも、オーナーシップに芽が出てきている感覚があります。

(駐在員報告)

〇2023年11月14日 念願だった野菜の収穫!

.png)

.png)

ここからは、農業の実地研修に加えて、ビジネススキルや農業グループマネジメント・自立の重要性の研修など、より受益者の自立にフォーカスした活動に、チーム一丸、向かっていきます!!

(駐在員報告)

〇2023年12月22日 収穫ラッシュ。野菜は現金収入、やがては生活向上へ――

.jpg)

灌漑を使った野菜栽培。5グループ(150世帯)全グループでなんとか年内に収穫を開始することができました。まずはトマト、ナスです。これらの野菜は主に販売して、現金収入を得られることを目的としています。

(駐在員報告)

2024年 2年目・自立への手ごたえ

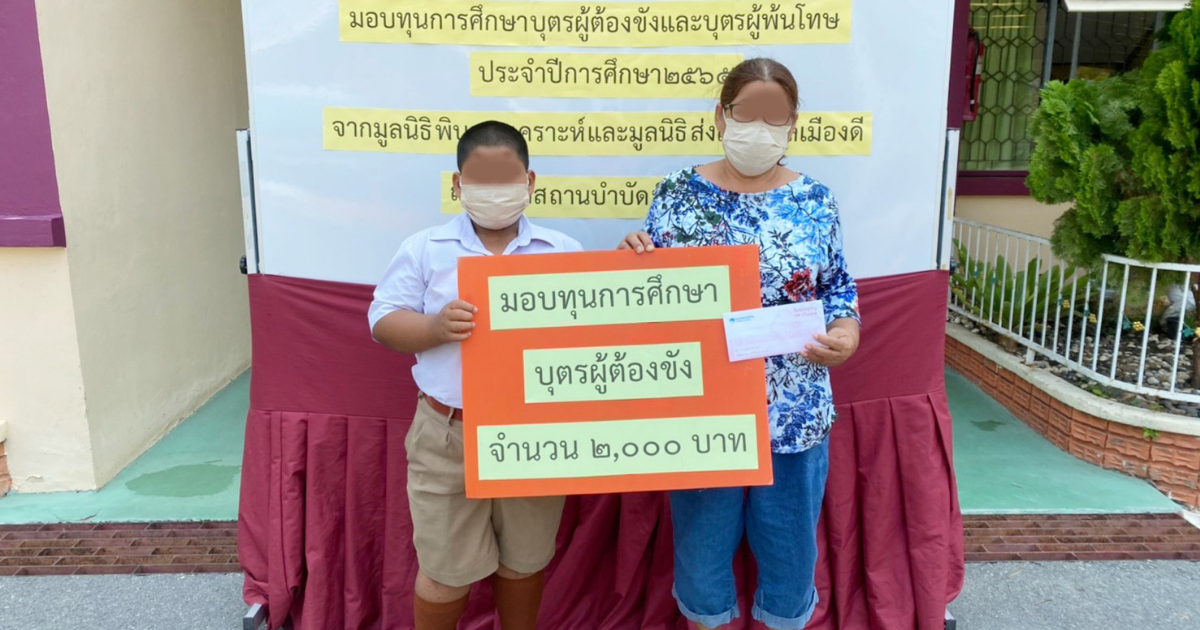

〇2024年2月15日 支援した150世帯すべてが3万円以上の収入を得た――1日1ドル以下の生活をするカラモジャではものすごく大きな成果

.jpg)

2022年は毎月100名単位の餓死者が出ていたカラモジャで始めた地域内での食料生産支援。

一年前は食料を乞う側だったところから、今は食料を作って地域住民に供給するようになった人もたくさんいます。

村単位のグループで技術指導を行っていますが、5つある農業グループ(30世帯×5=150世帯)のすべてが、日本円で3万円以上、多いところで5万円以上の収入を得ています。これは1日1ドル以下の生活をするカラモジャの水準からするとものすごく大きいことです。

今日はそんな彼らの1年間の功績を讃えるセレモニーでした。全受益者150世帯が一同に会し、これまでに学んだことをダンス、歌、演劇など披露してくれました。

(駐在員報告)

〇2024年5月31日 葉物野菜への挑戦も順調

.png)

今シーズン初収穫。今年は葉物野菜に挑戦。やっぱり収穫はいつでも嬉しい。

(駐在員報告)

〇2024年6月21日 野菜販売の売上で子どもを学校へ行かせられた! 自立支援の手ごたえ

.jpg)

.jpg)

去年は生活支援(食料) もしながら農業訓練をしていましたが、今年は僕たちから食料を提供せずとも、自分たちで少額を出し合ってアブティアという地酒を持ち寄って住民たちが農業に励んでいます。

野菜販売の売上で子どもを学校に再び送ることができるようになった家族や、家庭菜園を始めた人など、少しずつ現場平和に向けて前に進んでいる確かな感触があります。

(駐在員報告)

〇2024年6月21日 教育も自立のカギ 「教育を受けたかったんだ!!」と集まる人々

.jpg)

.jpg)

支援対象者のほとんどが学校に行っておらず、読み書きができない状態です。そのため、今年度からグル事務所の事業を見て、僕たちもカラモジャで読み書き・算数の基礎教育を試してみることになりました。(対象は自由参加)

「教育を受けたかったんだ!!」と目を輝かせる受益者がたくさんいて、みんな積極的に基礎教育に参加しています。ペンを握ることに興奮を覚えている女性の姿が印象的でした。

地域住民が「受益者じゃないけど、学びたい」と言って集まってきており、青空教室のような形でコミュニティ向けに授業をしているような感じになっています。

この基礎教育も彼ら彼女らの自立に向けて一つの重要なキーになるような気がしています。

(駐在員報告)

〇2024年9月30日 持続可能な自立へ 種の確保と研修

.jpg)

.jpg)

.jpg)

穀物(トウモロコシ)の収穫・収穫後研修

雨季に植えた穀物 (トウモロコシ)を収穫することができました。テラルネ農場では、穀物の“種子“を生産することで、地域住民が自分たちの畑に作付けする“種の確保“を目指しています。

住民の中には十分な土地を持っていながら、種を買うお金がない人も多いのです。また市場で売られる品種改良された種子 (アグリビジネスの儲けのため、1シーズンしか発芽しない) は高額で、貧困層には手が届きません。

そこでテラの事業では、何世代も作付けできるよう在来種の穀物種子を取り入れ、それを拡大生産しています。それにより貧困層が種子にアクセスし続け、自給食料を長きにわたって確保し続けられるようにする戦略です。

今年はそれが軌道に乗り、あるグループではなんと10kgの種から、430kg以上の種子が収穫されました!

(駐在員報告)

〇2024年9月30日 地域全体の自立と自治へ――技術の伝播

.jpg)

受益者フォローアップで立ち寄った村で、とてもよく管理されている野菜栽培の苗床を発見。この野菜苗床はテラルネ農場で受益者が、学んだことを村の中で実践しているとのこと。さらに嬉しかったのは、テラの受益者だけでなく、他の村人も巻き込んだ50人くらいの集まりで、野菜栽培に挑戦しているということでした。まさに技術の伝播です!!

(駐在員報告)

2025年 3年目・持続可能な自立へ さらなる挑戦の始まり

〇2025年3月5日 新プロジェクト!農業用の貯水池で、魚の養殖開始

.jpg)

.jpg)

養殖のための、貯水池の修繕・補強工事が開始しました。養殖師、エンジニア、単純労働者、スタッフが協力し、2週間で集水路、排水路、魚の逃亡を防ぐ小フェンスの完成を目指します。

今日はダムに残る捕食動物(野生の魚)の捕獲を行いました。(稚魚を放流した時、野生魚に食べられないように、まず捕獲する、という作戦です)

(駐在員報告)

〇2025年5月29日 稚魚を放流! 水→農業→養殖 食糧も仕事も増えていく未来へ

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

(・・・中略・・・)遅れに遅れていた養殖。一昨日は車までスタックして一時どうなるかと思いましたが、昨日、ようやく無事ティラピアを放流しました。

稚魚の入った空気袋を抱えたり、「カラモジャで養殖ができるなんて信じてなかった」と言ったり、やる気がわいてきている受益者 (まだ信じてない人もいると思うけど) の姿を見ていると、こちらも嬉しかったです。

事業では、灌漑農業に組み合わせて、魚の養殖を行うことで、タンパク源の確保や魚の販売による収入向上などを目指していきます。

(駐在員報告)

〇2025年7月31日 穀物、野菜の収穫、基礎教育 パワフルに自主的に参加する人々

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

カラモジャは現在、雨季。フィールドへの道が悪路と化すので大変ですが、今年はよく雨が降っているみたいで、作物も驚くほど成長していました。農場ではトウモロコシや豆など穀物の収穫、スイカやピーマンなど新しい野菜栽培が進んでいます。特に、荒地に実る立派なスイカには圧倒される気持ちでした。

今年で3年目を迎えるカラモジャ事業。灌漑農業、養殖、販売による収入向上、基礎教育、貯蓄など総合的に行い、いよいよ受益者グループの組合化を目指していく年です。成果の裏には、もちろん課題があり、頭を悩ませている現実もあります。日々課題や困難ありきの現場ですが、さらにプロジェクトは発展していくと確信しています。

パワフルでたくましい住民たちがこれからも前に進んでいくのが、本当に楽しみです。

(駐在員報告)

〇2025年8月15日 カラモジャ・自立支援プロジェクトは現在進行形。まだまだ挑戦は続きます!

道はまだ半ば――この物語のつづきを、皆さまと一緒に

”受け取る手”から、”生み出す手”へ。

『カラモジャ・自立支援プロジェクト』では、誰もがあきらめていた「自給自足」への歩みが、確かな手応えとなって返ってきています。しかしこの道はまだ半ばです。

3年目の養殖プロジェクト、実は2025年8月の豪雨でせっかく放流した稚魚の一部が流失するというハプニングに合いました。現場では日々、さまざまな障害に対し、知恵と工夫でたたかっています。

"その国、その土地での「自立と自治」が、世界の平和につながっていく”

――私たちの理念に共感してくださる皆さまの後押しがあって、こうした活動が実現しています。

これからもどうか、私たちと一緒にこの物語を見守り続けてください。

|

カラモジャ自立支援プロジェクトの立ち上げについての詳細は、ぜひこちらの書籍をご覧ください。 |