【ラオス】学生さんたちによる環境ワークショップを開催しました

【アジアレポート/2019年3月_Topic01】

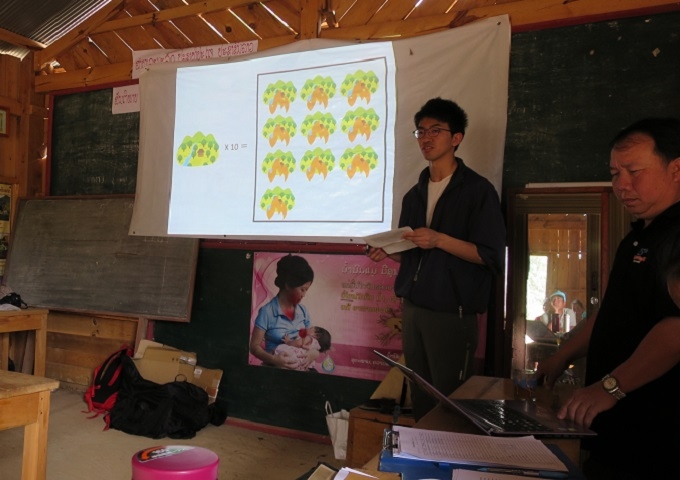

ラオス事業では、不発弾汚染地域の住民に養蜂技術を伝え、蜂蜜の販売による生計向上を支援する " farm miel " プロジェクトに取り組んでいます。3月24日と26日に、協働でプロジェクトに取り組む長岡造形大学の学部生5名がプロジェクト対象地域の2村(ポンカム村・ムアン村)において、「環境ワークショップ」を開催しました。

ワークショップの狙いは、プロジェクト対象地域に住む住人に森林保全と養蜂との関係を理解してもらうことです。

学生さんはワークショップの中で、ラオスで商業用の大規模な農業が増えるのに伴って、森林が減少している状況に触れた上で、「日本もかつてはたくさんの種類の木や植物が生息していたが、農業で化学肥料や農薬が使われるにつれ、木や植物が駆除され、土地が瘦せて、化学肥料なしには作物が十分に育たなくなった」と述べました。

また、「日本の生活は何を手に入れるにもお金が必要な一方で、ポンカム村・ムアン村では自然や森から直接取ってきた食材や材料を使った生活が主流のため、自給できるものが多く、最小限のお金で生活ができること」など、先進国となるが故に失くしてしまった自然環境のありがたさ、そしてラオスに今なお残る自然と調和した生活スタイルの良さについて、発表を行いました。

緊張した面持ちながらも一生懸命にワークショップを行う姿に、村の人たちも興味深げに聞き入っている様子でした。

最後に「みなさんが取り組んでいる養蜂は、不発弾が残る土地でも、自然環境を維持しながら新しい副業としてできる農業です。このプロジェクトに取り組むことで、この先も森林を維持しながら生活し続けられることを願っています。」とのメッセージを送りました。

ワークショップの最後には、参加した村人に葉っぱの形をしたカードに感想や環境に関連するメッセージを書いてもらい、木のオブジェに貼り合わせて「メッセージの木」を作りました。

" farm miel " プロジェクトでは、村で取れた蜂蜜を精製し、瓶詰めを行い、販売するための施設として、「養蜂センター」の設立にも取り組んでいます。蜂蜜の瓶に貼るラベルのパッケージデザイン案を学生さんがいくつか作成し、村人と一緒にどのデザインがいいかを話し合いました。

また、ハニーセンターの蜂蜜販売用スペースの内装デザインについても、学生さんがテラ・ルネッサンスのラオス現地スタッフと一緒になって、アイデア出しを行いました。このアイデアをもとに、現在ハニーセンターの改装工事を進めています。

……………………………………………

記事執筆/

アジア事業部

鎌田 久美子